20年前爱上《哈利·波特》的朋友,可能很难想象今天这个尴尬的局面:

1月1日,《哈利·波特20周年:重返霍格沃茨》播出,但不少人打开节目做的第一件事,不是跟着主创的回忆进入魔法世界,而是拿着放大镜寻找J.K.罗琳的身影。

为什么寻找J.K.罗琳会变成这么重要的一件事?

事情还要从上个月说起。在官方发布的一系列预告中,饰演哈利·波特、赫敏、罗恩等主要角色的演员悉数到场,导演、制片等主创人员也齐聚一堂,为粉丝上演了一场回忆杀。

然而,大家将预告的进度条一口气拉到底,却始终不见最重要的作者J.K.罗琳,由此也引发了“剧组集体拉黑J.K.罗琳”的质疑——

虽然他们在正式播出的节目里“找到”了J.K.罗琳,但节目只是引用了她在2019年的采访片段,实际上还是没参与这次重聚。

节目官方拒绝透露J.K.罗琳缺席的原因,这很难不让人联想到J.K.罗琳此前因为发表跨性别相关言论引发的舆论风波,而三位主演在去年针对这一事件做出的公开表态,也一直被当成是旗帜鲜明反对J.K.罗琳的标志。

其实,用“割席、白眼狼、忘恩负义”来形容三位主演和J.K.罗琳的关系,未免过于断章取义。

事实上,三位主演至今都没有否认过J.K.罗琳对自己人生产生的重大影响,饰演罗恩的鲁伯特·格林特也多次强调过“我尊重J.K.罗琳本人,我不赞成的是她的(关于跨性别的)观点”。

跨性别群体是一个庞大复杂的议题,公众持有不同意见是正常现象。但促使他们不得不站出来发声的一大因素,正是眼下公众二元对立的狂热情绪,以及必须“选边站”的互联网环境。

三位主演的公开表态,被公众解读为他们与J.K.罗琳划清界限的证据,不少人也“顺理成章”地对J.K.罗琳展开全方位的抵制——

从拒绝承认她的作者身份,到反对她出席特别节目,他们试图将开除J.K.罗琳的“哈籍”,抹去J.K.罗琳在魔法世界中存在的痕迹。

今天,我们不妨通过J.K.罗琳事件,一起来聊聊它背后的这种取消文化(cancel culture)。

被取消的J.K.罗琳

取消文化,不是一个新鲜的概念。

如果光从字面意思来看,“取消”二字,很容易让人联想到社交平台上的“取关”行为——

所谓的“取消文化”,也可以理解为公众针对名人的“不当言论”,自下而上做出的抵制行为,包括谴责该名人的观点、要求他们道歉,拒绝观看甚至呼吁下架他们的作品等。

事实上,J.K.罗琳第一次针对跨性别事件进行发声,也与取消文化有关。

2018年,英国出台了《性别认同法案》(GRA)的改革提案,其中提到允许跨性别者可在无需医疗证明的情况下进行自我认同(比如不用做手术即可声称自己是女性),引发了一系列争议。

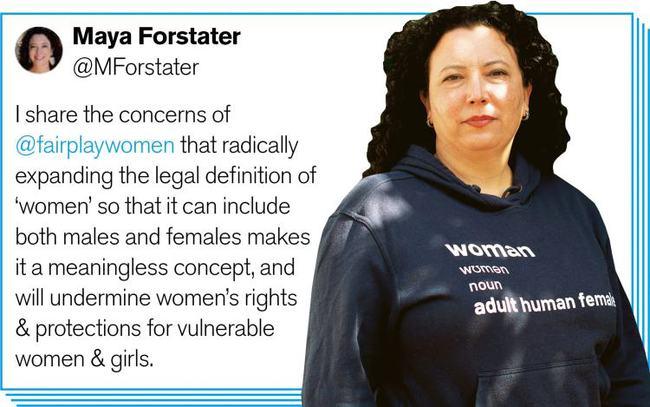

英国一位税务专家玛雅(Maya Forstater),在网上发布了多条推特,表示自己对这一政策的反对和担忧,包括觉得“跨性别者不应该参加女性比赛”等——

但没多久,她便收到人力资源部的邮件,并因为此事被公司开除,失去了工作。

玛雅不服,起诉了公司,但就业法庭最终裁定的结果是认为公司没有问题,因为玛雅的言论涉嫌歧视跨性别群体,会对团队氛围产生消极影响。

2019年12月,J.K.罗琳发表了一条支持玛雅的推特,将自己推上风口浪尖:

“你可以穿任何你想穿的,用自己喜欢的方式称呼自己,和喜欢的人上床,在和平与安全中过着美好的生活。但仅仅因为声称生理性别是客观存在的,一位女性就该失去事业吗?我站在玛雅这一边。”

很显然,J.K.罗琳本人也并不完全认同英国针对跨性别群体出台的政策。

但促使她站出来公开表态的导火索,是玛雅因为发表观点而被开除的事件——

J.K.罗琳认为,每个人都有表达自己观点的权利,意见不合可以讨论甚至吵架,但不应该让一个人就这样直接“消失”。

J.K.罗琳是这么说的,也是这么做的:

她在公共平台上表达了自己的观点,认为“生理性别是客观存在的(biological sex is real)”。随后,她也在个人网站写下一篇长文,向公众阐述了自己的观点和疑虑,试图与意见不一的人进行充分的交流和探讨。

她引用的一个最新例子是:2021年12月,英国苏格兰警方表示,根据最新出台的《性别认同法案》,“如果一名强奸犯认定自己是女性,那么即使他拥有男性生殖器,警方在将案件登记在册时也会将其写成女性”——

这一言论被包括J.K.罗琳在内的不少人强烈反对,她们认为这种做法将“扭曲”英国强奸案的统计数据,让人们低估男性暴力的威胁程度,给女性安全造成风险。

当然,J.K.罗琳也表示自己做好了被抵制的准备:

“我很清楚支持玛雅意味着什么,但反正这也不是我第一次被‘取消’了。”

正如她的推测,真正能认真读完这篇长文、对跨性别议题就事论事的人寥寥。

更多人则是根据J.K.罗琳在推特上发表的言论,便粗暴地将她贴上TERF(激进的反跨人士)的标签,迫不及待地开始一系列抵制她本人的行动:

有粉丝声称J.K.罗琳毁了自己的童年,要抹去一切与哈利·波特有关的文身;《神奇动物在哪里3》的预告中,名字一向被放在正中央的J.K.罗琳,被挪到不起眼的小角落;

以《哈利·波特》中的同名比赛为灵感诞生、如今风靡英美的魁地奇大联盟比赛,近日宣布计划更改名字,以便与J.K.罗琳割席;新西兰的费瑟斯顿图书节,也出于对这股势头的担忧,临时取消了以《哈利·波特》为主题的图书活动……

2021年11月,甚至有三位打着“支持跨性别人士”口号的喜剧演员,来到位于苏格兰爱丁堡的J.K.罗琳家门口示威,并在推特上发布了带有J.K.罗琳住址信息的照片,直接导致后者不断收到死亡威胁信件。

本该多元、包容的讨论空间,变成了“我既不赞同你说的话,也不愿意捍卫你说话的权利”。

J.K.罗琳吐槽:“证明你们的运动对女性没有威胁的方法,就是停止跟踪、骚扰和威胁我们。”

取消文化的演变史

光看J.K.罗琳事件,我们很容易直观感受到取消文化的荒谬之处——这群人是不是太偏激了,怎么能因为意见不合,就随意抹杀一个人呢?

现在一提起取消文化,许多人也是这种嗤之以鼻的态度。大家认为它从头到尾就是一场没有主见、煽动情绪的“暴民式”行动。

但如果我们只是一味地否定取消文化,而忽略它在最初所起到的积极意义,这也是一种极其偷懒的做法。

早期的取消文化,曾一度得到大家的理解和肯定。

这是因为,它可以作为边缘化群体(弱势群体)的一种发声工具,用来对抗那些在深陷违法犯罪指控、发表恶劣歧视言论之后,仍活跃在公众视野中、看上去“没受到什么损失”的名人。

一方面,取消文化能起到“杀鸡儆猴”的作用,通过对典型案例、社会名人的抵制,震慑住其他有类似行为的人,某种程度上能降低不法行为、歧视性言论在日后的产生几率。

正如在界面文化举办的圆桌讨论中,南京大学外国语学院英语系教授但汉松所说:

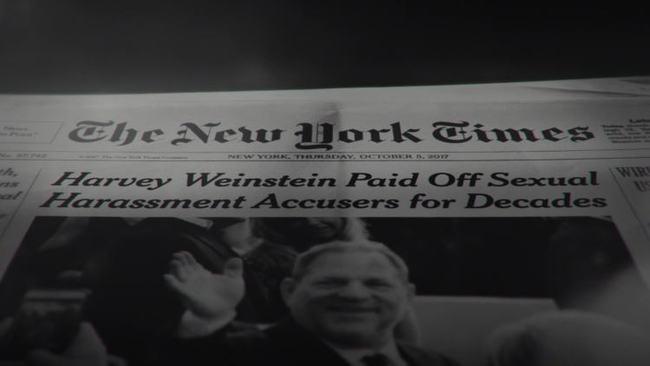

“在前互联网时代,你无法想象凭借匿名的草根,就可以撼动那些看似不可撼动的人,扳倒原本在司法体系中享有特权的精英。

有了全球反性骚扰运动中哈维·韦恩斯坦的前车之鉴,今后那些想对女同事上下其手的男高管们或许不得不考虑一下后果,因为一旦被曝光,取消文化会以无远弗届的铁拳让他们付出惨痛代价。”

另一方面,取消文化为弱势群体提供了一个发声的聚集地。

虽然他们没有真正有效的渠道,能对那些名人展开实质性的惩罚,但至少可以通过自发抵制来表明自己的态度,也让更多不敢站出来发声的受害者感受到一些鼓舞——

2017年,知名演员凯文·史派西(Kevin Spacey)就因为深陷性侵指控,被不少群众公开谴责,美国演艺圈出于对广大民众的尊重与考量,剪辑掉了他在过往电影中的不少镜头。

不仅如此,流媒体巨头网飞(Netflix)也表示只要有凯文·史派西在,就不会参与《纸牌屋》制作。虽然凯文·史派西没有进入牢狱,但他的事业却已经“彻底凉凉”,这一事实大家都有目共睹。

但是,逐渐“壮大”的取消文化,也暴露出不少问题。

美国前总统奥巴马曾表示,“取消文化”可能会让人们错误地认为自己享有言论审判的权利:

群众认为自己好像掌握了“生杀大权”,可以随意定义什么样的言论冒犯了他人,进而对发表“不当言论”的人进行抵制、羞辱。

然而,一个人能否成功被“封杀”,实际上并不由他们说了算,最终还是要依赖掌握实权的相关机构——凯文·史派西的电影片段之所以能被剪辑,是因为制片机构和出品方与大众达成了一致,他们认可公众所抗议的内容,愿意响应民意采取“制裁”行动。

但是,如果他们觉得凯文·史派西没有问题,那么凯文·史派西可能会毫发无损地活跃在影视圈,大众再怎么抵制也拿他没办法——

同样涉嫌性侵指控的导演伍迪·艾伦,事业并没有受到太大影响,HBO曾在一则声明中表示不会下架他的作品:“相信观众自己能够做出明智的决定。”。所以这又引发了另一个问题,是谁赋予了这些流媒体机构定义与封杀一个人的权力?

另一个问题是,取消文化早已不仅仅是当初那个弱势群体对强势群体发起的反抗行动。

随着时间的推移,被“取消”的对象已经从极具影响力的社会名人,泛化到学校老师、童书作者,乃至你我身边的普通人;

被“取消”的理由不一定是违法犯罪、发表歧视性言论,可能只是意见不合;公众“取消”这些人的方式,也从网上的公开表态,变成诋毁辱骂,甚至是现实生活中的人身威胁。

互联网信息的高速迭代,更是加剧了取消文化的“变味”速度。

面对铺天盖地的社会新闻,人们难以静下心来思考,往往急于做出“取消”一个人的选择。一个荒诞的例子是:

在约翰尼·德普深陷家暴指控时,人们纷纷呼吁抵制他的作品,《加勒比海盗6》也将他除名;到了2020年,事情却迎来“反转”,大家发现原来前妻艾梅柏·希尔德才是施暴者,此时又调转枪头为德普伸张正义,但对其造成的伤害已经不可逆转。

当他们开始

“取消”取消文化

2020年9月,皮尤研究中心对1万名美国人进行随机调查,问他们对取消文化的第一印象是什么。

结果发现,不少人对取消文化只剩下负面印象:

49%的人认为,取消文化旨在追究他人的责任;14%的人认为,取消文化会限制人们的言论自由,导致大家进行不必要的自我审查;12%的人眼中,取消文化已经成为人们铲除异己、对他人进行人身攻击的工具。

在他们看来,面对具有争议的公众人物时,人们已经形成了一套不假思索的行事逻辑:

锁定可疑目标→寻找不当言论→迅速贴上标签→呼吁全网封杀。

在这套“严丝合缝”的行事逻辑下,任何一个人都有可能因为10年前说过的一句话被取笑,即使人是在不断进步、不断变化的复杂生物——

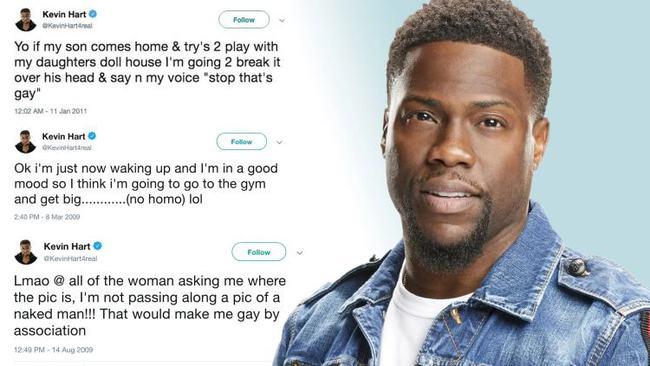

比如美国黑人歌手凯文·哈特(Kevin Hart),就因为被人扒出在多年前发布的恐同言论,被公众大规模抵制,最终被取消第91届奥斯卡颁奖礼的主持工作。

荒诞的是,如果一个人在取消运动中表现得“不够积极”,也有可能面临被批评的风险——

在J.K.罗琳事件中,一开始同样表示不赞成J.K.罗琳观点的“小雀斑”埃迪·雷德梅恩,因为后来质疑了一句“有些人身攻击的言论是不是太过火了”,也迅速引火上身,遭到舆论的反噬,被批评“你还不是抢了变性人的角色”。

在眼下情绪高涨的互联网环境中,可供人们理性讨论的空间正在慢慢收窄——越来越多的人拒绝对社会新闻发表观点,以免因为对任何特定问题的“错误”思考而受到谴责。

然而,拒绝对任何事情发表观点,也不是一劳永逸的好方法。毕竟在持有二元对立观点的人眼中,“你只要不公开支持我,那就是在暗中反对我”。

在他们看来,对公共事务保持沉默,恰恰彰显了不言而喻的态度——总而言之,被滥用、被变味的取消文化,已经开始引发人人自危的局面。

2020年,J.K.罗琳和150多位公众人物在《哈珀斯》杂志上联名发表公开信,指出取消文化被滥用后,会导致的一系列问题:

比如“不能容忍对立观点、习惯公开羞辱和排斥他人、用非黑即白的价值观念,淡化了真正应该被讨论的问题”。

一个事实是:

在取消文化之风越刮越猛的今天,J.K.罗琳的图书销量倒是不降反增——她最新出版的儿童读物《圣诞小猪》,已经连续9周排在《纽约时报》的畅销书排行榜榜首。

某种程度上,这能体现多数人对当下取消文化的反感态度。

另一个例子是,此前被扒出在几年前发表过不当言论、一度被公众集体抵制、呼吁“滚出漫威圈”的导演詹姆斯·古恩,后来也得益于人们反感取消文化的趋势,在剧组演员和粉丝的一波声援下,重新夺回《银河护卫队3》的执导权。

但值得警惕的是,不少人对取消文化的反制行动,也正在走向一种极端化——

一味地高喊“取消某人”,和一味地呼吁“取消”取消文化,都是在拿着放大镜鉴定他人属于哪个群体,转移了事情的焦点,而忽略了真正应该探讨的问题本身,两者的本质并无区别。

如果我们全盘否定取消文化存在的意义,也会削弱原来那些弱势群体的发声力量,毕竟他们呼吁的问题依旧没有得到解决。

所以,同样是在《哈珀斯》杂志的公开信中,J.K.罗琳等人也没有忘记强调取消文化的积极作用:

“出于种族和社会正义进行的一系列呼吁行动,都切实推动了警察制度等一系列社会改革,也让高等教育、新闻、慈善和艺术领域,出现了更广泛的平等、包容的呼声。”

回到开头讲的玛雅案例,这件事情还有后续:2021年,玛雅赢得了对原判的上诉。审理此案的法官表示,玛雅针对跨性别群体发表的一系列观点,“在一个多元化的社会,应该被包容(允许存在)”。

或许当我们不再动不动高呼“取消某人”的时候,对一件事的讨论才会有价值——

毕竟,最理想的方式是与对方进行充分的辩论和沟通,而不是直接让这些与自己意见不合的人“消失”,装作这样的声音从来没有存在过,不是吗?

哈利·波特J.K.罗琳凯文·史派西