出品 | 虎嗅青年文化组

作者 | 黄瓜汽水

编辑、题图 | 渣渣郡

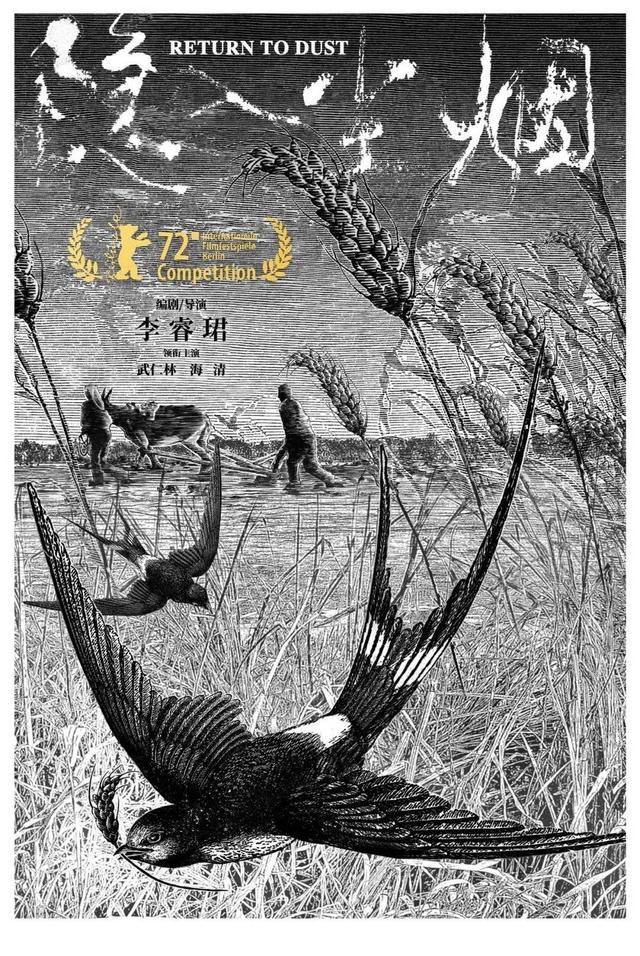

当《隐入尘烟》成为今年豆瓣评分最高的华语电影之后,争议也随之而来。

在一张网传的小红书截图里,一位博主质疑道:

“农村人真的长这样吗?”

“我07年读初中的时候就有手机了,而且大家穿着都很正常,很多人家里都有小汽车,我不太懂其他地方的真的这么落后吗?”

有人看不到这个国家的内部肌理,误以为身处的水泥格子间就代表了全部的中国。

把人们的视线,重新引向那些被遗忘的角落,或许正是这部农村电影的意义。

《隐入尘烟》是一部很难轻易界定的电影。

有时它像纪录片。

没有跌宕的情节,只有劳动的人。你甚至可以学习如何种地、养鸡、打粮食。在完全脱离了机械自动化的条件下,日出而作,日落而息。

有时它也像一则东方寓言。

主角坐在田埂上,说着富有哲思的台词。很多人质疑,这不像西北农村的汉子和女人,更像一场乌托邦式的幻想。

但无论如何,这部电影都让它的观众忍不住抹眼泪。

故事发生在甘肃省张掖市高台县罗城乡花墙子村,有关两个农民微不足道的一生。

男人叫做马有铁,排行老四。他的哥哥们分别叫有金、有银、有铜,只有他是铁,仿佛生来就是挨锤打的命。

在父母和两位哥哥去世之后,他留在三哥的家里做长工。寡言的他,只知道做活,全身资产加起来只不过是一头驴子,是村里没人搭理的破落光棍。

村民给他介绍了一个媳妇,叫曹贵英。

贵英的命运比有铁更悲惨。她从小受到家人的虐待,睡在驴棚里,挨打多了,患上了不具名的疾病,小便失禁,总是尿在裤子上。脊柱侧弯、双手颤抖,走路一瘸一跛。

丧失了生育能力与劳动能力的贵英,在中国农村无疑被判了社会性死刑。嫌弃她的哥嫂,像丢破烂一样把她丢给了光棍马有铁。

于是,两个被全世界抛弃的人捡到了彼此。

导演邵艺辉在豆瓣短评里写道:“贵英常有,而有铁不常有”。在中国农村,如同贵英一般被侮辱与被损害的底层妇女不计其数,而她们很少有运气遇到马有铁这样的男人。

男人会把好吃的东西一股脑往女人的手里塞。一块馍馍、一根麻花、一块苹果、一碗稀饭。他不会表达,只会笨拙地说“吃去,趁热吃”。

贵英比有铁还不会表达。你甚至很少能见到这个怯懦别扭的女人开口讲话。

但她第一次大声说话是为了马有铁。

村霸张永福生病了,需要输熊猫血,讽刺的是最低贱的马有铁竟然和村霸享有同一个血型。站在男人旁边的贵英,胆怯而坚定地说:我们不去。导演在采访中解释,这是贵英觉得,一辈子不被善待的她,终于在一个男人的身上找到了作为人最基本的被关爱的权利,所以她也要为马有铁去争取。

当然,最后马有铁还是去献血了。村民们的压力像一把隐形的枪在背后抵着马有铁:村霸张永福还欠着村子一大笔租金和水电费,他万一死了,大伙的钱就全没了。

明晃晃的“农村被城市吸血”的隐喻,不断在马有铁的身上复现。

贵英和有铁坐着村霸儿子的宝马车去献血。第一次,失禁的贵英不小心尿在了车里,第二次,宝马车的后座就被塑料膜盖得严严实实。

每次去献血,村霸家里都会摆满饭菜招待两位农民,可每一次他们都不动筷子,只是唯唯诺诺地嘱咐着:你们要记得给村里人还钱。

富人一边吸着他的血,一边嫌他脏,又不得不维持虚伪的体面,备好一桌没人动筷的饭菜。

贵英在一旁焦急地看着男人,担心血抽多了就把人抽死了。镜头外的观众的心也被悬起来,想起了《活着》里那个被活活抽干血的有庆。

就在这两个残破的人之间,孕育出世界上最健全的感情。

有铁牵着驴车,去城里帮三哥拉家具,偶然在路边的服装店看到一件藕粉色的大衣。他一心想着把这件大衣买给贵英,遮住她总是尿湿的屁股。

可现实是,他连80块钱都拿不出来。

老板娘撇着嘴抱怨他:没钱买什么买。他也只是憨厚地笑笑:下次有钱了再来买。

开着宝马车的村霸儿子路过,用80块钱买下了这件大衣,甩给了有铁。有铁也知道,拿了这件80块的大衣,欠了人情,以后献血就不得不去了。

有铁带着新衣服,赶着驴车,看到了在村口桥头盼他回家的贵英,拿一把手电筒照着漆黑的夜路。

贵英歪歪扭扭地在冷风里站着,从怀里拿出滚烫的热水罐罐。这还是天冷了,回家跑了四趟才让热水保持的温度。她这般折腾,只为了让有铁能在第一时间喝上一口热水。

这也是第一次,两个笨拙的人,都给对方准备了一份礼物。一罐子热水,就像揣着个微弱的太阳。

二人之间的对白很少,镜头也只是随着四季转换。导演说:“更多的时间,我们都是在等,等待时间和命运的安排,就像农民把自己的命运交给土地和时间一样,我们也把电影的命运,交给土地和时间”,同样的,在大银幕上,很少能看到这么笨拙地拍电影的人。

夏天,麦子结穗了,有铁用六粒麦子在贵英的手上按出一朵麦子做的小花,贵英用野草编出一只小驴。夫妻爬上屋顶睡觉,会用一根绳子把贵英系在裤腰带上,怕她从房顶滚下去。

秋天,贵英得了麦疹子,有铁带着她去沟渠里洗澡,给她搓背,路边的车灯照过来,两个人吓得笑作一团。有铁把贵英抱到驴板车上,会提前在麦垛上铺好一个凹槽,让她坐得更稳当一些。

他们的生活中,没发生任何在都市话语中值得被关注的大事。只不过是种地、收割、赶车、打水、盖房、养鸡、喂驴。

但“爱是上帝给人类唯一公平的东西”,沉默的、低贱的、不被关注的生命之间,也能蕴藏巨大的力量。

在这个由“破碎之人”组成的家庭里,没有生育孩子,却环绕着许多动物。

而二人与动物之间的关系,折射出他们对待世界的方式——处在最底层的人,才会对比自己更底层的动物产生悲悯之情,他们不舍得看动物受罪,宁愿自己受苦。这是一种原始的善意。

马有铁几乎从来没有骑过他的驴。他总是走在前面,牵着驴慢慢挪。

一开场,驴偷吃了家里的麦子,三哥气得揍驴。有铁难受得连饭都吃不下,去偷偷安抚驴子。

有铁去城里拉家具,走了一整天,到家天都黑了,三哥骂他磨蹭,他也不反驳,因为他确实不舍得坐在驴身上,不舍得让可怜的驴跑得快些。

为了养鸡,有铁向邻居借了10颗鸡蛋,用电灯炙烤的温度孵出鸡崽,两个人在摇曳的灯光里,闪闪动人。

“鸡娃子出壳,第一眼看到谁就把谁当妈妈”,两个边缘人怀抱着朴实的生育理想,把鸡崽当作孩童一样保护着。

但善良并不能换来命运的优待。

有铁和贵英的“家”被推倒了3次。村里的老房拆迁,一幢老房给村民补偿15000块钱,就是这15000块钱,让两个无家之人居无定所——房子的主人们,总是匆忙地把他们从待拆的老屋中赶出去。

房子每一次被推倒,有铁都关心房檐下的燕子怎么办。燕子找不到家了,它回哪去?

每一次看着房子被推土机铲平,有铁总是回头沉默地望着一片废墟。

村里分楼房,有铁和贵英被当作抢占名额的工具人,被领到了水泥样板间里,两个人局促地盘桓着——搬到楼房里,那家里的驴、鸡、鸭和猪怎么办?

两亩土地又该怎么办?

离土地太高、太远,对于一个以耕作为生的农民而言,是百般都无法适应的。“驴也好,这两个人也好,他们都是以土地为载体。不管人能不能离开驴,驴能不能离开人,这一切都离不开土地”,导演李睿珺说。

在西北农村,黄土总是沾在脸上、手上、衣服上。黄土变成扬尘,落在稀饭的碗里,喝进干瘪的肚皮。而对于有铁和更广大的农民而言,土就是最干净的东西。

馍馍掉在土里,贵英劝有铁别吃了,他淡淡地说:土都不嫌弃我们,我们咋能嫌弃土?

土也是最公平的东西。我们从小就听人说,一分耕耘一分收获,这就是小农经济的经验总结。

导演李睿珺在媒体采访中,反复表达着同样的一段话:“无论你有钱有势还是身无分文,你种下一袋麦子,它就会让你收获几十袋。这是土地的逻辑”。

春天种下一袋麦子,秋天就能收获二十袋麦子。驴在春天啃了苗子,秋天就能少吃一个苞谷。

拾穗者

而土也拴住了他们。

贵英在田埂上感慨命运,“还是做人强。人有脚能走来走去,不像庄稼长地里,被驴啃、麻雀儿啄、镰刀割,生生死死风吹日晒,只能在地里干挨。”

有铁不经意地回答:“我们长了脚又能跑去哪,还不是牢牢拴着地,你说农民离了地可咋活?”

费孝通在《乡土中国》里也写过相似的话。“我们说乡下人土气,虽则似乎带着几分蔑视的意味,但这个土字却用得很好。土字的基本意义是指泥土。乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生方法。”甚至远到西伯利亚,只要有中国人住下,就会洒下种子试试能不能种地。

两个人在黄土上耕种,用黄土做成砖头,再把一块块砖头垒成一栋房子;酒瓶子敲碎瓶底,用黄土固定在房檐上,就是雨瓶罐罐;再在房子里用黄土浇筑一个炕头——黄土搭成的家就这么有了。

直到被现代化的推土机粗暴的摧毁,依土而生的男人女人,也消失在尘土之中。

“无论怎样,大地包容一切,大地接纳一切。马有铁和贵英是两个孤儿,大地变成了他们的母亲”,导演如此解读。

“被风刮来刮去,麦子能说个啥?

被飞过的麻雀啄食,麦子能说个啥?

被自家驴啃了,麦子能说个啥?

被夏天的镰刀割去,麦子能说个啥?”

有铁和贵英闲聊时,谈及他们都遇到过的村口疯子。全村人都欺负疯子,小孩子往他身上扔石头,只有贵英给了他一块馍馍,却也因为一块馍馍回家美美挨了顿打。

有铁小时候听不懂疯子嘴里念的这段话究竟是什么意思,长大了之后才明白。

麦子什么都不能说。就像有铁和贵英这样受难的中国底层农民,什么都说不出口,集体患上了社会性失语症。

他们默默地承受着被时代抛弃的落寞,并且用朴素的人生哲学以及无用的乐观,去消化所有本不该承受的痛苦。

有铁用一个夏天辛辛苦苦垒好的土砖,被一场突如其来的暴雨全部冲散了。狼狈的两个中年人一遍遍给宝贵的土砖盖上塑料布,却被大风一遍遍吹掉。

“好多袋袋被风吹掉了。”

“吹掉就吹掉了,你把衣服披上,别感冒了。”

他们不停地在大雨中摔跤,最后竟也悲极生乐,坐在泥地里哈哈大笑,还不忘记调侃自己“又哭又笑,鼻涕搅尿”。

贵英不小心踩到细嫩的、鲜绿的麦苗之后,心疼得难受,有铁安慰她:

“铲掉就铲掉吧,让它给别的麦子当肥料。啥人有啥人的命数呢。麦子也一样,到了夏天,还不都是让镰刀割掉了。”

命数,是中国人最传统的信仰,有铁义无反顾地相信着,人这辈子的生死疲劳都是命运的大手给予的。

复杂的生命哲学,在一个农民手中,变成了一根轮回的麦穗。

我们亲眼见证了,有铁和贵英辛辛苦苦种了一年的地,收获的麦子最后换成了3974块钱,还被收粮的抹去4块钱的零头,再刨去种子、农药、化肥的1570块钱,两个人一整年的收入不过2400元。

2020年5月28日,十三届全国人大三次会议记者会上,李克强总理强调中国有“6亿中低收入及以下人群,他们平均每个月的收入也就1000元左右”。2021年5月11日,第七次全国人口普查主要数据公布,居住在乡村的人口为50979万人(约5亿人),占总人口的36.11%。

这也就是为什么,贵英在地里扛不起麦垛,一次次把麦穗摔在地上,有铁急得从驴车上跳下来狠狠推了她一把,骂她是闲王,“养你还不如养头驴”。

对于农民而言,每一粒麦子都是钱。这是超出城市阶级狭隘想象的经验——

“农村人对这个东西的珍惜程度和理解程度是基于他的付出,好多东西不是拿钱买的,是亲自去参与付出的。但城里写字楼里面上班的人,可能从小吃的鸡蛋只需要买回来这一步。对食物的浪费也好,对食物背后生命的认知价值都是不同,那种尊重程度是不一样的。”导演李睿珺如此解释,为什么一向温和的有铁,会因为一垛麦子着急。

我们的眼睛只学会了往更高的地方张望,满眼是繁华的CBD和漂亮的数据,但是忘记了另一群落下的人。我们不关心这些人如何生活,如何面对甩掉他们的时代列车。

前几年,导演李睿珺在拍摄电影《家在水草丰茂的地方》的时候,一位参演的老村民希望能把剧中的肖像照留下来做遗照。照片送给老人后,村里其他老人也纷纷来找李睿珺拍一张遗照。李睿珺一开始还不太理解,最后才发现,村里老人们的遗照,大多都是从身份证上扫描下来的,模糊不清,甚至在照片上还能看到身份证的长城防伪标记。

“他们不希望有一天他们去世的时候,他们的遗照也是从身份证上面扫描下来,带着那个长城防伪标记的照片”,李睿珺在7年前的《一席》演讲中分享了这个故事。

这个故事似乎也融进了《隐入尘烟》的结尾。贵英没有一张能够当作遗照的照片,有铁只好去照相馆,让人扫描结婚证上的照片,就那么模糊不清地挂在了家里。

李睿珺的另一部电影《告诉他们,我乘白鹤去了》也向都市观众重复着同样的叙事。

老马是一位画棺材的木匠,他执着于土葬,不能理解火葬,在生命的最后,老马骗了小孙子,让孩子亲手将自己活埋在槽子湖边。荒诞又诗意。

放在现代社会,这几乎是一个不能理解的荒唐故事。火葬环保,又节省土地,为什么农民们如此愚昧地执着于把自己埋进土里?

李睿珺不厌其烦地一遍遍解释自己的用意:

“因为城市里面的人跟土地是没有亲缘的,但是对于农民来说,他一辈子都在跟土地打交道,一辈子都在见证生命的开始,然后收割生命,培育生命,次年重新来,在他的理解中所有的生命都是从土地里面开始的,最终又回到土地里面去,又开始新的生活。从生活、生产方式上来讲,农民会觉得我死了,回到土地里面,好像是回到了生命的母体,好像不意味着彻底结束,也有可能是另外一个层面的开始。这种思考就会消除他对死亡这件事的恐惧,最后会去接纳。”

这也正是这位导演,以及他这几部农村作品的意义——我们看不到农民,不代表这5亿人凭空消失在这土地上。

21世纪的这短短20年,也是中国农民从大众视野消失的20年。

如果让你说一个近五年内出现的、令人印象深刻的、立体的、真实的农民形象,你会想起谁?事实就是,你恐怕很难想到任何一个角色。

国产影视剧里,农民、农名工、底层人群,统一作为落后的、愚昧的、活该被淘汰的群体出现。他们被矮化为闹事的乡下人、觊觎财产的外来亲戚、榨干女儿的丑恶母亲。

我们对农民的想象越来越狭小。

要么是蠢,应该人手一本《农民工进城防骗手册》,他们经受的苦,是无法逾越的阶级局限性导致的。

要么是恶,穷山恶水出刁民,揣着无数的坏心眼,总想从上层阶级手里捞点便宜。

图源《安家》

上一个用心塑造农民形象的农民,是赵本山。

他把中国农民的热心与狡猾、憨厚与愚昧、胆怯与愣头青全都吃透了。他愿意替这几亿人开口说话。

于是我们才在电视上看到了可爱真实的农民,他们没那么好也没那么坏,就像所有中国老百姓一样。他们能够唱出《红高粱模特队》,也能够为了承包养殖老鳖的鱼塘而犯愁。

图源《马大帅》

第五代导演在自己的创作顶峰期时,也聚焦农民。

于是我们看到了1984年的《黄土地》,想要挣脱土地枷锁和庄稼人规矩的农村少女翠巧;看到了1992年的《秋菊打官司》,一个不卑不亢的陕西农村妇女,为了公理二字敢得罪老天爷。

图源《秋菊打官司》

而现在呢?制片人方励需要为了《百鸟朝凤》的排片向院线经理们直播下跪,央视六台就算播了农村电影,大部分人只会选择换台。说实话,农村电影确实没有漫威宇宙吸引年轻人。

叙事视角与话语权,把握在精英群体手中。无论是创作者还是资方,盯紧的是大都市年轻人的钱包和点击量。

正如戴锦华所说:“除了中产阶级文化,我们已经看不到别的文化了”。倒不是说中国存在多少真正的中产阶级,而是我们被“成为中产阶级”的梦幻叙事逐步包围着、诱惑着。

我们抛弃了农民,因为他们不是消费群体和主流观众。

许多观众看完《隐入尘烟》后产生了微妙的内疚和惭愧。这很正常,因为我们遗忘了他们,并且走出电影院以后,还将继续遗忘他们。

很难想象,在如今的大环境下,还有人愿意拍一部无关娱乐的电影。

麦田、土房、河流、野草,如何播种一颗种子,又如何经历日晒,看它长成一株麦穗。

和商业大片相比,这部电影的排片率太低,甚至连一张票都不好买。就算你坐进影院,也会遗憾地发现门可罗雀。

但这些都没有阻挡《隐入尘烟》成为近些年少见的豆瓣8.4分的国产佳作,进入了柏林电影节主竞赛单元。

然而《隐入尘烟》得到国际认可,也成了它被诟病的原罪。

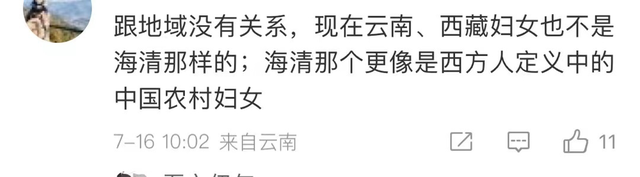

不少声音为它冠上了“消费苦难,迎合西方审美,丑化中国人”的罪名,以俯视的姿态点评这部电影以及电影展现的底层世界——

“我就没见过这么落后的地方,我家农村的,也没这样啊。”

“只要努力工作就不可能贫穷。”

“农村怎么可能这么穷,假的吧。”

倒也不必惊讶,贾樟柯也被如此指责过。2013年,他带着《天注定》去了戛纳,被一位留学生质问:“我们国家是存在这些问题,但是你为什么只拍穷乡僻壤,离开了煤矿你会死吗?”

现在就连莫言也逃不过了。人们问出这样的问题:为什么莫言作品里的中国人这么苦?甚至立刻给他戴上赛博大字牌:“一个被外国组织推出来的作家,只为揭露黑暗中国,却不赞美中国,迎合西方审美。”

莫言离不开高密东北乡,贾樟柯离不开煤矿,来自花墙子村的李睿珺也离不开那片“看上去很假”的农村。

中国是由支付宝和二维码构成的,也是由麦穗和泥土组成的,它未必精致讨喜,但必然真实残酷。

图源:李睿珺微博

农村确实有很多种。

有被称作“天下第一村”的华西村,也有被风沙吞噬的花墙子村。然而后者你不去刻意寻找,几乎很难在互联网找到什么痕迹。

就连在小红书上搜索“农村”,出现的也是宽敞豪华的自建房,装修得像“韩剧财阀家”的乡村别墅。这是归园田居的理想属地,是别出心裁的打卡拍照点。

就像拍摄《隐入尘烟》的甘肃省张掖市,在小红书用户眼里,是一个能拍到丹霞地貌的旅游景点。

但对于导演李睿珺、姨夫马武林(男主角)以及更多的村民们,是他们出生长大、世世代代耕作的家园。他们的裤腰带紧紧系在这片土地上。

李睿珺自有他的紧迫感,甚至是责任感,这是都市人不能共情的——

“电影有的时候就像一扇窗口,它帮你推开了另外一扇窗,供你去了解这个世界的同一时间或者不同时间的不同纬度的人们的生活。我觉得我作为那里的人,有机会从事一个影像工作,我不去拍,可能就又更少一个人去拍,那我就去做一个那片土地的记录者。”

电影中的土屋,由导演和他的家人与村民亲手搭建

我们太过缺乏对贫穷的想象。

消费主义不断展示推送,更高的阶级拥有怎样的生活,诱惑就在前方,似乎再往上够一够就能到手。

我们溺毙在日复一日对上层阶级的想象里,持续地消磨着精神,看到互联网人均百万的收入,看到20岁就喜提劳斯莱斯的赢家,或是免费沉浸式在300平豪宅里体验富婆的一天。

事实上,每一个阶级都对比自己矮一层的阶级缺乏想象力。

专家正襟危坐,建议低收入群体“有私家车可以拉活,闲置的房子租出去,这也是获得收入的一种方式”;经济学家对着镜头坦然说道:“谁家没个50万呢?中国人没那么穷。咱们中国的股票投资者,有几个人没有50万?”这就是对市民阶层的贫穷缺乏想象力。

而与此同时,我们也正在丧失对农村的贫穷的想象力。

农民与底层群体,除了被制造成苦难的景观、出现在刻奇的热门混剪视频里,几乎不再有其他用途。

令人唏嘘的是,现实正在和电影的命运形成互文。

《外太空的莫扎特》上映第二天(7月16日),抢占了35.7%的排片率。这部电影很快乐,主流演员们热闹地凑在一起,观众看了笑哈哈。

而与此同时,排片率只有0.4%《隐入尘烟》的门口却格外沉默,零零散散的观影者和电影主人公被一起撞出了充满笑声的世界。

底层农民与他们的故事,也随着票房隐入尘烟。

隐入尘烟李睿珺